お客様インタビュー

縁がつなぐ画像診断の未来

-信州大学のASKA3D導入事例-

- ASKA3Dのメイン用途

- ASKA3Dの空中ディスプレイを活用した臓器読影システム

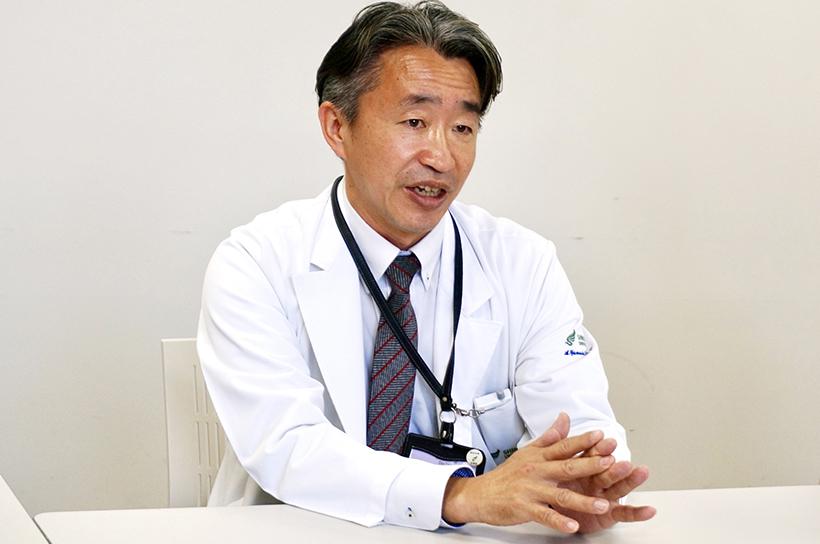

- インタビューさせていただいた方

- 信州大学医学部医療データサイエンス講座

医学博士・放射線診断専門医 山田哲教授(特定雇用)

信州大学リサーチ・アドミニストレーション室

医工連携コーディネーター 内堀眞司様

株式会社ネクステッジテクノロジー(茨城・センシング技術)

代表取締役 坂本堪亮様

株式会社ケーアンドケー(長野・開発)

代表取締役社長 武田政彦様

国内営業部課長 林浩司様

国内営業部次長 小平忠範様

MIRAIBAR株式会社(熊本・ASKA3D販売代理)

取締役CTO兼MIRAI PIX事業部長 堀田慎一郎様

ASKA3D導入検討のきっかけ・課題

医療現場に元々存在した非接触デバイスへのニーズが、コロナ禍での非接触ニーズとマッチして具体的な研究段階に入った

診断医療の分野において、二次元的な画像診断から三次元への移行を模索する必要性があった

タッチパネルではなくインターフェイスとしての空中ディスプレイ活用に可能性を感じた

2025年5月13日

信州大学の概要と、現在の研究内容について教えてください

<山田教授>

国立大学法人信州大学は、長野県唯一の医学部のある国立大学です。

併設された医学部附属病院は三次救急医療機関として、長野県の医療の最後の砦というような位置づけでもあります。

本部は長野県松本市にあるのですが、全国でもユニークな繊維学部は上田市に、工学部と教育学部は長野市、南箕輪村には農学部があります。松本キャンパスには医学部・理学部・法経学部があります。

いわゆる総合大学で、敷地面積は全国でもTOP10に入る広さです。

私は病院の診療科でいいますと放射線科、具体的にはCTやMRIによる画像診断を行っています。

一般的に患者さんは主治医から様々な説明を受けますが、CTやMRIを使用した詳細な診断は我々診断専門医が行います。

CTやMRIなどの画像診断は精度が向上し非常に高度な技能が必要となっているため、主治医とは別の診断に特化した医師がいるということです。放射線科診断医はIVR(インターベンショナルラジオロジー)と呼ばれる画像を利用した低侵襲治療も兼ねますので、心臓・脳以外のカテーテル治療を行ったりして、放射線科も担当しております。

診断学としての放射線科医学だけではなく、どんな新しいデバイスを使ったら診断能力が上がるのか、効率化できるのかという医療システムの開発にとても興味があり、積極的に取り組んでいます。

<医工連携コーディネーター 内堀様>

信州大学は新たな医療機器の開発、社会実装を通じた社会貢献活動について非常に積極的に動いている大学です。

産学連携で大学のニーズと、県内企業を中心に100社くらい参加している信州メディカル産業振興会というコンソーシアムの持つ技術・シーズをマッチングして、新たな医療機器の開発を行っています。

ASKA3D導入のきっかけを教えてください

<医工連携コーディネーター 内堀様>

今回のASKA3D導入は、山田先生のニーズからスタートしました。

先生ご自身が以前より、非接触での画像ナビゲーションを実現したいとお考えで、ヘッドマウントディスプレイ等色々模索をしていました。

なかなか良いものが見つからない中、諏訪工業メッセという長野県諏訪エリアでの大きな技術展示会でケーアンドケーさんのブースを見つけ、そこで展示されている空中ディスプレイを体験しました。2020年の秋頃のことです。

ボタンが浮かんでいるシンプルな展示でしたが、これをもう少しどうにかすれば先生のニーズに応えられる非接触が実現出来るのではと思い、ケーアンドケーさんにお声がけをしました。私自身も過去にプロジェクターを活用したホログラフィーの研究に興味があり、SF映画等でのイメージがありましたので、空中ディスプレイの高精細とコントローラブルであることが課題解決の鍵になるのではと感じました。

<ケーアンドケー 武田様 林様 小平様>

少し想定外のご要望でしたが、内堀様からお声がけをいただいてすぐにMIRAI BARさんに連絡し、一緒にデモに行きましょうとなりました。

山田先生にデモンストレーションを行い色々宿題をいただいたのですが、一つ大きな壁にあたりました。それは操作面に関することだったのですが、別件でご縁のあったネクステッジテクノロジーの坂本社長が専門でしたのですぐにご連絡しました。

MIRAI BAR堀田様にも連絡し、長野・姫路からすぐにつくばのネクステッジテクノロジーさんに伺いました。

<ネクステッジテクノロジー 坂本様>

私が最後のピースですね(笑)

私達はタッチレスインターフェイスという、触らずにコンピューターを操作する技術を研究しております。そのための3Dカメラの開発や、いかに非接触でリソースを使わずインターフェイスを操作するか、手のひらで操作する、タッチスクリーンを触らないで操作する等の製品の開発と販売をしていました。

今回ご連絡いただき山田先生からのご要望を詳しくお聞きすると、どうやら私達の研究と同じではない、概念的に別のものだなと思いました。

イメージ的には3Dセンシングの中で実現出来そうだったので、最初のお話から1年以上かけて今のかたちに辿り着きました。

なかなか時間はかかりましたね。当社はなぜか難しいご要望をいただくことが多いです(笑)

導入の決め手になった点を教えてください

<医工連携コーディネーター 内堀様>

ヘッドマウントディスプレイではどうしても装着感が出てしまいますし、焦点深度の合わせなどで、酔ったり疲れてしまう場合があります。

またどうしても入力操作のために、完全な非接触とはなりません。

フラットディスプレイはたくさんありますが、やはり非接触タイプとなると選択肢が少ない状況でした。そんな中でASKA3Dを使った空中ディスプレイが解決策となりました。

<山田教授>

手術室での操作使用を念頭に置いた場合、特殊なヘッドマウントディスプレイのようなデバイスを脱着するという行為は衛生面でのデメリットになってしまいます。

装置の前に立てば非接触で像が見られる・扱えるという今回の環境は、まさに望んでいたものでした。

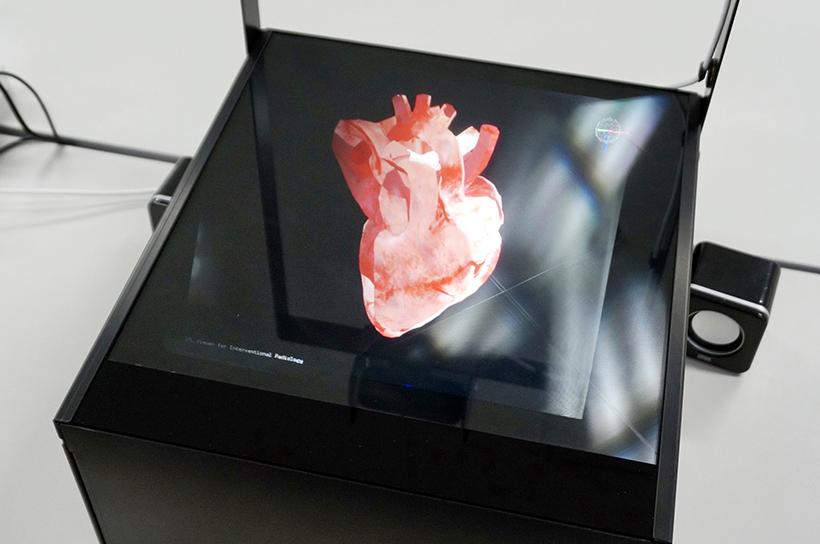

ASKA3Dの空中ディスプレイを活用した臓器読影システムは現在どの段階にありますか

<山田教授>

画像を表示する・操作する機能についてはかなり完成に近づいています。

後は「何をどう表示するのか」というコンテンツ面、見せ方の面で色々とトライしているところです。

例えば血管のかたちをよく見たい時に、その3DモデルをCTやMRIから作ることはできます。ただそれをどう見せたら診断しやすくなるのか、そういった部分の研究はこれからです。断層画像から3Dモデルを作るワークフローが臨床の現場に十分整備されてないので、まだまだ実際の臨床現場とこのような先進的なデバイスをつなぐ橋がいくつも足りないな、と感じています。

現在の二次元的な断層画像をただ空中で表示するだけでは空中ディスプレイのメリットにはなりません。

空中に浮いた像を非接触で操作出来る、もしくは3Dとして浮かび上がらせられれば、より応用範囲が広がると思います。

<ネクステッジテクノロジー 坂本様>

補足となりますが、断層画像から3Dへの転換を半自動的に表現することは可能です。

ただそれが「立体に見えない」という課題があります。本来立体物には色があり、光の当たり方やテクスチャがあるはずですが、この方法では再現できません。先生の求めているものは線描の3Dではなく、色があり、リアルで診断に必要な情報が絵的に入ってくる状態です。

<山田教授>

そうですね、物理ディスプレイではない空中ディスプレイの優位性は「錯覚を起こせる」ことだと考えています。

実際は二次元的な画像の空中映像でも、3D操作に追従して表現されるので三次元的に認知出来る。

見た目もより立体感のある映像として表現すれば、更に3Dのように錯覚できる。

視覚情報だけではなく、更にその映像に触る・拡大するなど体感してアプローチ出来ることが重要です。

もし等身大で映し出すことができれば、遠隔操作で遠方の患者さんをより精度高く診断することが出来るかもしれません。

診断画像の3D的な表現についてもう少し詳しく教えてください

<山田教授>

画像診断の分野のみならず、最近は様々なデータが二次元から三次元になっています。

それに応じて操作するデバイス側のインターフェイスも変わる必要があります。マウスのようなX軸Y軸だけでは足りません。

また、デバイスが空間・三次元的な表現や入力など空間コンピューティングに進化していくと同時に、私達使う側の人間も感覚や認知を二次元から三次元にアップデートしていかなければならないと思っています。

私達の分野では、旧来の二次元的な断層画像診断に慣れてしまっています。

場合によっては3Dで映像化した方がより効率的に診断出来る、という領域が絶対にあるはずです。

二次元的な断層画像で診断するべき、という先入観を持っていると、こういった先進的なデバイスは使いこなせないかもしれません。

実は今のMRIは、最初から3Dでデータを取り、画像として任意の厚みで切り出しています。3Dデータはあるのに、そのままだと使う側の人間が認識できないので、データを間引いて2D表現にしてしまっているという状況です。とても勿体ないですね。

技術的に3Dデータを完璧なかたちで空中に浮かばせることにはまだ少し技術的なハードルがあると思いますが、それが実現出来れば空間コンピューティングを医療の現場に実現する、非常に重要なツールになると思います。

ASKA3D活用により、どのような反応がありましたか?

<ケーアンドケー 武田様 林様 小平様>

今年(2025年)3月、大阪のメディカルジャパンという展示会で、信州大学さんのブース内にて出展してきました。

専門医療の方、医療機器を販売される方が参加されるイベントですので、私達もワクワクして参加しました。

ご覧になった方の反応としては、驚きと「これは面白い」と非常にポジティブでした。

皆様現場の方ですので空中ディスプレイをどういった時に使えるか等、具体的なアイディアを思いつく方も多かったです。

教材に使用したい、歯科医でインプラントのシミュレーションに、等のお声もありました。

開発秘話など苦労した点がありましたらお聞かせください

<ネクステッジテクノロジー 坂本様>

私達が元々取り扱っていたタッチレスインターフェイスについては、空間的に曲面にも対応出来るものでした。

空中に浮かぶものを操作するには本来最も相性が良いはずですが、今回の件は既存のタッチスクリーンやカーソルの概念とは異なるので非常に苦労しました。何を認識してどう処理するか、参考になる技術がまだあまりないので、SF映画での表現などもイメージの参考にしています。先生のご要望にお応えするには、現在のライブラリでは足りません。

テクスチャの表現の仕方など、技術で埋めなければならない溝を解決すべく試行錯誤中です。

医療機器の分野において、ASKA3Dの空中ディスプレイ技術は今後どのような活用が見込めますでしょうか?

<MIRAI BAR 堀田様>

私達は様々な分野において空中ディスプレイを提案していますが、医療分野は他の用途と比べ具体的なニーズがありますので、期待度は高いと重要視しています。様々な用途のニーズやアイディアをお聞きしていますので、製品化に近い分野だと考えています。

<山田教授>

私も色々な企業さんと産学連携で研究開発をしていますが、医療機器の分野は精度について非常にシビアな制約があります。

医療の現場で使えるものが出来れば、他の様々な分野で応用できるかもしれません。

空中ディスプレイ技術は、診断をするための表示装置とは別に“医療機器を操作する装置”への活用についても期待をしています。

写っている空中映像を直感的に操作すると連動してX線撮影装置が動くなど、「スイッチを押す」のではなく「空間でモデルを動かすことで連動して医療機器が動く」というイメージです。

患者さんの体に直接作用するようなデバイスは実現へのハードルが非常に高いので、私達が診断で使用する“診断のための検査装置を空中ディスプレイで操作する”というのを次のステップとして期待しています。

またASKA3D単体は視覚的な効果です。音や感触など他の感覚に訴えるようなものと組み合わせると、更に発展が出来そうです。

様々なご縁が繋いだ多くの企業様が連携してチームとなり、ASKA3Dの空中ディスプレイを活用した臓器読影システムが誕生しました。

今後は国内外、より多くの場面で本システムの展示や発表をしていくという山田教授。

医療の現場により適合する表現や操作方法のアップデート等、各企業様の連携で課題解決を行い、社会実装を目指していただければと思います。

※「タッチレスインターフェイス」は、株式会社ネクステッジテクノロジーの登録商標です。

導入製品

⚪︎ガラス製ASKA3Dプレート